Erinnerung an Beverly Turner Lynds

Ein Beitrag von Dr. Achim Tegeler, Januar 2025

Die allermeisten Astrofotos, die in Zeitungen, im Internet oder auf Astrotreffen betrachtet werden, zeigen astronomische Objekte, die sich im sonst so dunklen Sternenhimmel durch ihr Licht abheben. Das sind wunderbare Galaxien, farbige Doppelsterne, leuchtende Nebel, die im H-alpha Licht strahlen, Supernova-Überreste oder Planetarische Nebel – alles beeindruckende Objekte, die mit ihren Farben und Formen begeistern.

Wer sich mit der Entstehung von Sternen beschäftigt, kommt aber zwangsläufig mit den optisch eher unscheinbaren, dunklen Ansammlungen von Gas und Staub in Berührung, die die Brutstätte von Sternen darstellen – Dunkelwolken, auch Dunkelnebel genannt. Diese gigantisch großen Wolken bergen so viel Materie in Form von Wasserstoffmolekülen (H2), Staub und anderen Gasen in hohen Teilchendichten, dass sie das Licht von dahinter befindlichen Sternen oder leuchtenden Gasen nicht durchlassen und sich (am besten erkennbar) als dunkle Schatten vor hellem Hintergrund abheben. Die größten dieser dunklen Giganten sind unregelmäßig geformte Wolken mit Durchmessern von bis zu 150 Lichtjahren, die Millionen von Sonnenmassen als Materie in sich tragen.

Dunkelwolken befinden sich im interstellaren Raum und zeigen eine um den Faktor 10.000 bis 1.000.000 höhere Teilchendichte als der sie umgebende Raum. Die Temperatur in diesen Dunkelwolken ist sehr niedrig (i.d.R. unter 10 K – also nah am absoluten Nullpunkt) und begünstigt die Bildung von Molekülen (H2) aus Wasserstoff, der bei höheren Temperaturen atomar (H) vorliegen würde.

Ca. 1% der Masse in Dunkelwolken wird von Staub gebildet, der aus Silikaten, Eisen und Kohlenstoff (z.B. Graphit) besteht und von Eis (gefrorenes Wasser, Methan oder auch Ammoniak) umgeben ist. Diese Staubteilchen sind extrem klein (zw. 0,01 und 0,3 µm) und absorbieren daher sehr effektiv Licht – die Wolken erscheinen daher dunkel.

Das Vorhandensein von größeren Elementen als Wasserstoff und/oder Helium ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Materie in diesen Dunkelwolken nicht aus der frühen Zeit nach dem Urknall stammt, sondern von bereits vergangenen Sternen herrührt, die diese größeren Elemente durch Fusion „erbrütet“ haben.

Einige große Dunkelnebel sind mit bloßem Auge zu sehen, weil sie sich vor helleren Objekten befinden. So sind die dunklen Bereiche der Milchstraße in einer klaren Sommernacht gut zu sehen:

Das Faszinierende an diesen dunklen Wolken ist, dass sie den Materievorrat zur Entstehung neuer Sterne liefern. In den dunklen Tiefen dieser Molekülwolken zieht sich die Materie gegenseitig gravitativ an und verdichtet sich immer weiter um einen Faktor bis zu 1020.

Über jeweils durch Gravitation unterschiedlich stark kollabierte Zwischenstadien wie prästellarer Kern, Protostern und Vorhauptreihenstern kommt es dann zur Bildung eines wasserstofffusionierenden Hauptreihensterns – ein Thema, das wir sicher nochmals separat betrachten werden.

Dunkelwolken sind also alles andere als uninteressant!

Der US-amerikanische Astronom Edward Emerson Barnard hat 1919 den ersten Katalog solcher Dunkelnebel als „Barnard Catalogue of Dark Markings in the Sky“ (damals 182 Objekte) herausgegeben [1], und dieser wurde dann posthum im Jahre 1927 von Frost, Calvert und Dobek als überarbeitete Neuauflage „A Photographic Atlas of Selected Regions of the Milky Way“ mit 369 fotografierten Objekten herausgebracht. Dieser Katalog ist auch heute noch als Buch erhältlich [2].

1962 hat dann die 1929 geborene Astronomin Beverly Ann Turner Lynds [3] einen sehr umfassenden Katalog von dunklen Nebeln „Catalogue of Dark Nebulae“ [4] erstellt, nachdem sie im Zuge ihrer Arbeit am National Radio Astronomy Observatory in Green Bank Zugriff auf die Bilder des Palomar Observatory Sky Survey von 1958 erhielt.

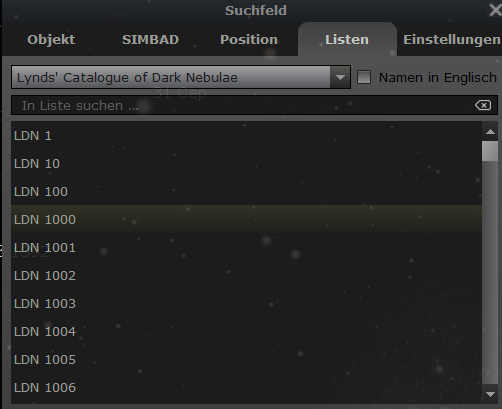

Die Bilder, die sie damals in bisher ungekannter Qualität vor sich hatte, zeigten die dunklen Nebel deutlich. So beschloss sie, diese Bilder nach Dunkelnebeln zu durchsuchen und diese dann als Katalog zusammenzustellen – das wurde der o.g. Katalog der Dunkelnebel, der mit seinen 1802 Objekten auch heute noch von vielen als der Maßstab für die Arbeit an Dunkelnebeln gilt. So ist z.B. auch in der von vielen Amateurastronomen genutzten Software Stellarium eine Suche im Lynds-Katalog (LDN- und LBN-Nummern) und auch im Barnard-Katalog (B-Nummern) möglich.

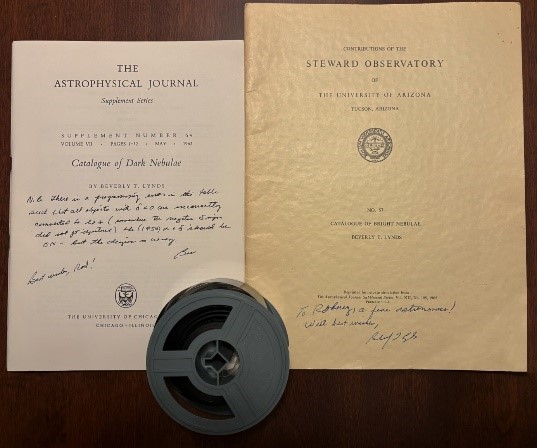

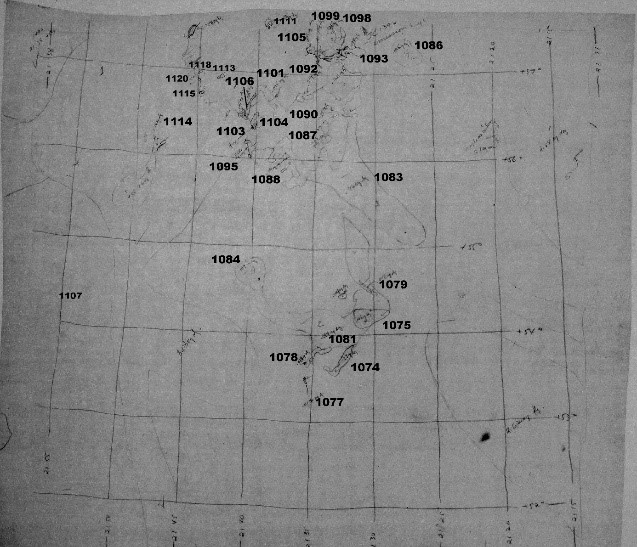

Beverly Lynds war von den Fotos des Palomar Sky Survey so begeistert, dass sie 1965 auch die hellen Nebel als “Catalogue of Bright Nebulae” [5] zusammenfasste und auch Staub- und HII-Regionen auflistete. Sie fügte zu den Dunkelnebeln nicht nur die Koordinaten hinzu (sowohl galaktisch als auch in RA und Dec), sondern gab bei den dunklen Nebeln (LDN) auch den Flächeninhalt und die Opazität in einer eigenen Skala von 1 bis 6 an, während bei den 1125 hellen Nebeln (LBN) Farbindex (1-4) und Helligkeit (1-6) angegeben wurde – eine unglaubliche Arbeit, wenn man bedenkt, dass es keinerlei digitale Quellen gab und die Auswertungen der Fotos zum Großteil durch Durchzeichnen auf Transparentpapier erfolgten!

Beverly Turner Lynds starb am 05. Oktober 2024 und mit ihr eine Größe in der Astronomie. Sie hat nicht nur die o.g. Kataloge erstellt, sondern gemeinsam mit Otto Struve und Helen Pillans das 1962 erschienene Lehrbuch „Elementary astronomy“ (in deutscher Ausgabe „Astronomie – Einführung in ihre Grundlagen“) geschrieben und viele Beiträge zu astronomischen Themen veröffentlicht. Darüber hinaus hat Beverly Lynds immer versucht, die Astronomie für alle zugänglich zu machen – unabhängig von Geschlecht oder Herkunft.

Sie hat viele ihrer Bücher, Fotos und Arbeiten an den Amateurastronomen und Freund Rod Pommier weitergegeben, der aktuell dabei ist, die von Beverly Lynds angefertigten Umriss-Zeichnungen auf Transparentpapier (alle auf dem oben gezeigten Mikrofilm) zu digitalisieren und den jeweiligen LDN-Nummern zuzuordnen. Das Projekt soll im Astronomy Magazine im Juli 2025 vorgestellt werden, und Astronomy Magazine hat versprochen, das Projekt dann auf der Magazinwebsite für alle Amateur- und Berufsastronomen zugänglich zu machen – ein tolles Projekt! Viel Erfolg, Rod!

Unser kosmos-os Kollege Olaf Homeier hat mich durch seine wunderbaren Fotos einiger Dunkelnebel zu diesem Beitrag motiviert. Hier sind einige seiner Bilder:

Mein Blick wird ab sofort vermehrt auch diesen besonders dunklen Stellen am Himmel gelten, denn in genau diesen vermeintlich langweiligen Bereichen entstehen Sterne mit ihren Planeten und allem, was sich darauf entwickelt!

Besonderer Dank geht an Rodney F. Pommier, M.D., Portland Oregon für den interessanten Austausch und die übersandten Bilder. Rods Homepage: https://www.rodpommier.com

Literatur zum Thema:

- M. Völschow, R. Banerjee and B. Körtgen; Star formation in evolving molecular clouds

A&A Volume 605, September 2017

- E. Bergin, M. Tafalla: COLD DARK CLOUDS: The Initial Conditions for Star Formation

Annual Review of Astronomy and Astrophysics Volume 45, 2007

Videos zum Thema:

- The Dark Side of Astrophotography – Rod Pommier – The Astro Imaging Channel TAIC

Quellen:

[1] Barnard Catalogue 1919; Astrophysical Journal, 49, 1-24 (1919) https://adsabs.harvard.edu/full/1919ApJ….49….1B

[2] A Photographic Atlas of Selected Regions of the Milky Way https://www.cambridge.org/core/books/photographic-atlas-of-selected-regions-of-the-milky-way/EF03E04DC92CD2186244358C0545E935